一、产业发展基础与现状

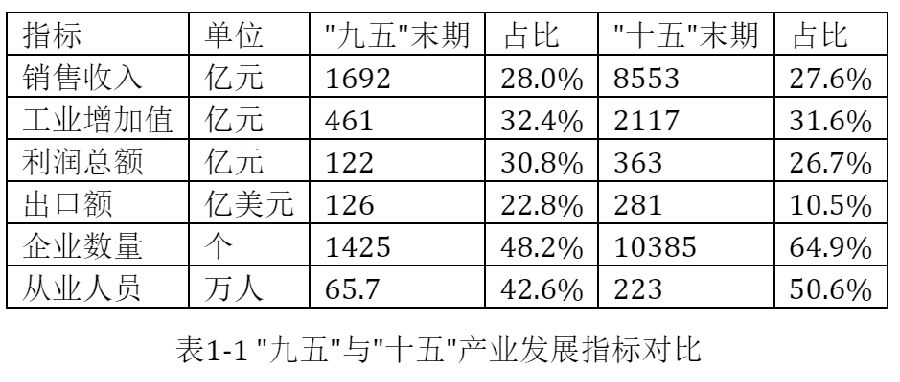

(一)产业规模持续扩大"十五"期间,我国电子基础材料与元器件产业保持年均38.3%的高速增长,产业规模从"九五"末的1692亿元跃升至8553亿元,占全行业比重稳定在27%以上。工业增加值突破2117亿元,利润总额达363亿元,出口额增至281亿美元,产业规模仅次于日本和美国,位列全球第三(表1-1)。

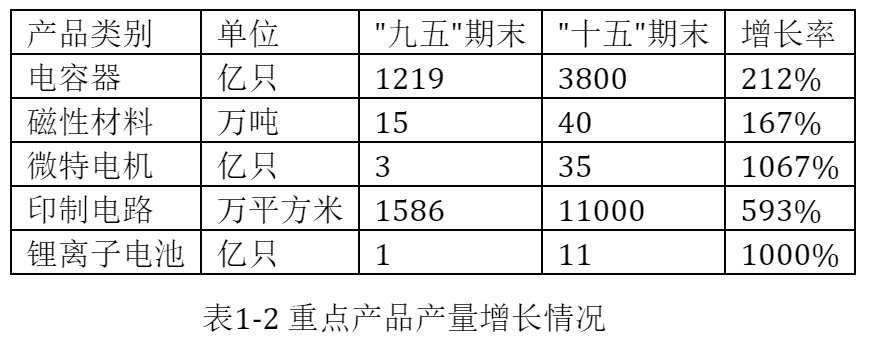

(二)全球制造地位巩固通过持续技术积累,我国已形成完整产业体系,电容器、电阻器、磁性材料等20余种产品产量全球占比超30%。其中,微特电机年产量达35亿只,印制电路产能突破1.1亿平方米,锂离子电池产量增长10倍,LED产能提升近4倍,成为全球重要的电子元件制造基地(表1-2)。  (三)技术创新显著突破在关键领域实现多项技术突破:MLCC贱金属电极技术国产化率提升至60%,TFT-LCD面板量产突破五代线,自主光纤预制棒技术打破国际垄断,4-6英寸化合物半导体材料实现量产,SOI晶片制备技术达到国际先进水平。产品结构持续优化,片式元件占比达75%,绿色电池、高端印制电路等新兴领域快速发展。 二、"十一五"发展环境分析(一)技术演进趋势1. 元器件升级:向微型化(0201尺寸占比超50%)、集成化(无源集成模块占比提升30%)、智能化(MEMS传感器年增率25%)方向发展 2. 显示技术迭代:TFT-LCD主导平板市场(占比70%),PDP突破42英寸以上量产技术,OLED实现小尺寸商用 3. 材料革新:半导体级多晶硅纯度达99.9999999%,低温共烧陶瓷(LTCC)材料进入产业化阶段 (二)市场需求预测全球市场规模将从2005年的5400亿美元增至2010年的9000亿美元,年均增速10%。国内市场需求更为强劲,预计2010年总规模达3.1万亿元,其中电子元件占比64.5%,新型显示器件占比29%,电子材料占比6.5%(表2-1)。

(三)产业竞争格局全球产业呈现"日韩主导高端、中国占据中低端"的格局。国内企业在MLCC、印制电路等领域市场份额不足4%,高端材料依赖进口(如TFT-LCD玻璃基板国产化率<10%)。跨国公司通过专利布局(如村田持有MLCC专利超5000项)和技术封锁维持优势,产业升级面临双重压力。 三、发展目标与重点任务(一)总体目标到2010年实现: · 产业规模突破2.5万亿元,出口创汇600亿美元 · 培育2-3家千亿级企业,10家百亿级企业 · 关键材料国产化率达30%,高端产品自给率提升至50% · 片式元件占比达90%,绿色工艺普及率超80% (二)重点发展领域1. 新型电子元器件· 片式化工程:重点发展01005尺寸MLCC、高频电感器、集成无源组件 · 智能传感器:突破MEMS压力传感器、光纤传感器产业化技术 · 绿色能源器件:建设10GWh锂离子电池产能,开发薄膜太阳能电池技术 2. 新型显示器件· TFT-LCD:建设6代以上生产线,配套材料本地化率达40% · PDP:实现42英寸以上模组量产,良品率提升至95% · OLED:突破蒸镀工艺,实现中小尺寸面板量产 3. 关键电子材料· 半导体材料:多晶硅产能达3000吨/年,8英寸硅片自给率30% · 显示材料:彩色滤光片量产线建设,偏光片国产化突破 · 封装材料:无铅焊料、先进封装模塑料产业化 四、保障措施(一)政策支持体系· 修订《产业结构调整指导目录》,对高端器件给予所得税减免 · 设立专项基金,重点支持TFT-LCD、MEMS等关键领域研发 · 建立产业联盟,推动"整机-器件-材料"协同创新 (二)技术攻关计划实施"四大工程": 1. 平板显示产业链完善工程 2. 半导体材料突破工程 3. 智能传感器产业化工程 4. 绿色制造体系建设工程 (三)产业生态构建· 建设10个国家级电子材料产业园 · 培育50家专精特新"小巨人"企业 · 建立知识产权共享平台,突破专利壁垒 五、实施保障本规划由工业和信息化部负责组织实施,建立年度评估机制,动态调整发展重点。鼓励地方政府制定配套政策,引导社会资本投入,形成"政府引导、企业主体、产学研协同"的发展格局,为电子信息产业转型升级提供坚实支撑。

(本文数据主要来源于工业和信息化部公开文件及行业统计报告)

|